形式主义官僚主义不解决实际问题,徒增基层负担,干部群众深恶痛绝。十三届省纪委三次全会贯彻中央纪委全会精神,对深化作风建设作出新动员、新部署,再次吹响了重拳纠治形式主义官僚主义的冲锋号。

省纪委监委网站、微信公众号、“清廉贵州”客户端开设“曝光形式主义官僚主义”专栏,精选发生在干部群众身边的典型案例,曝光它,揭破它,推动形成“老鼠过街、人人喊打”的态势,进一步凝聚整治形式主义官僚主义强大合力。

典型案例

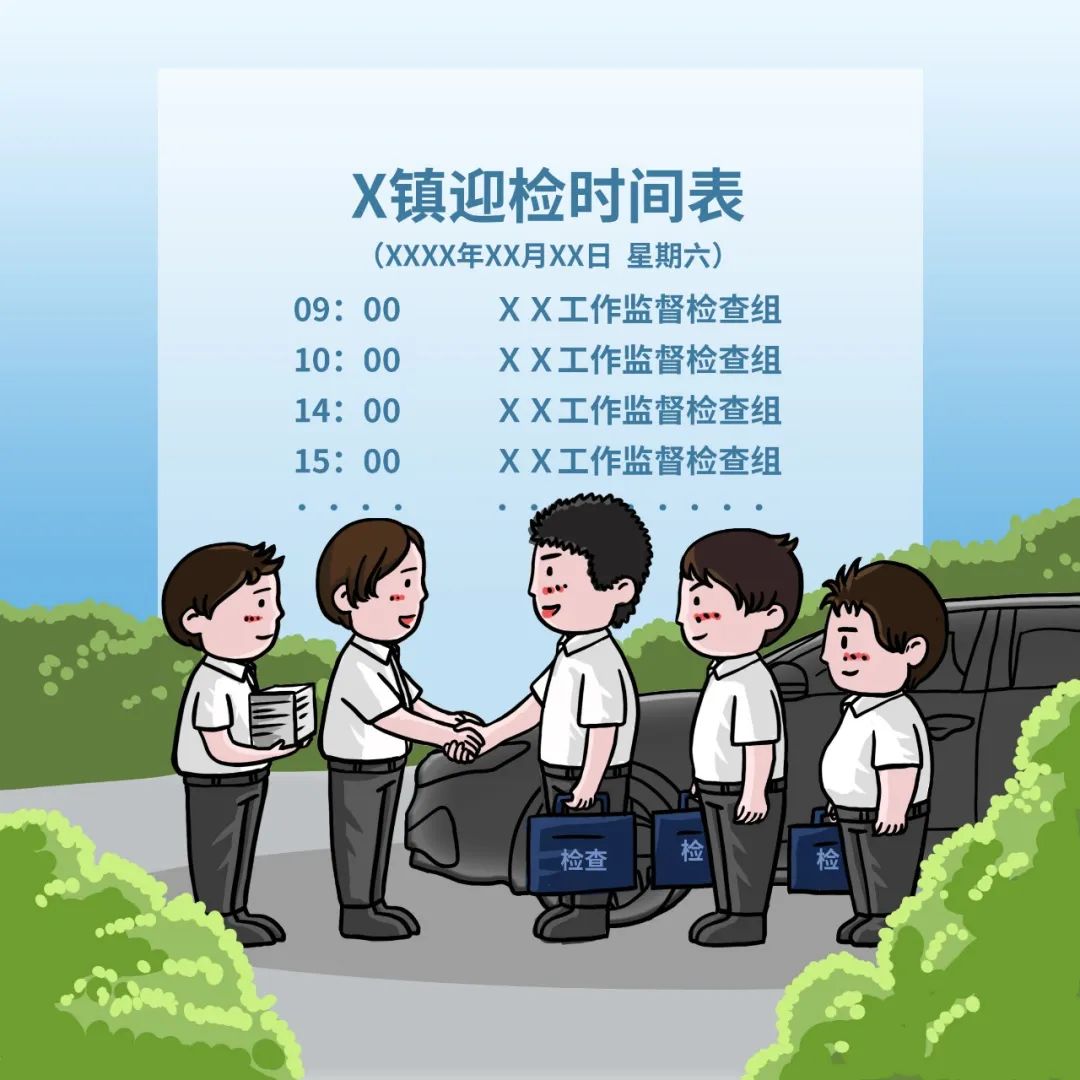

某省督导调研组在基层明察暗访时发现,督查检查考核过多过滥,成为基层干部反映集中的一个问题。该省一名乡镇干部告诉督导调研组,自己一天最多时接待过四五个批次的检查组,“经常这边还没接待完,下一个检查组又来了”,一周没有检查的情况很少。陪同检查,成了这类检查督查工作的“标配”。某街道一名干部表示,忙起来的时候一周几乎每天都在陪同上级部门检查,连双休日都不例外,而且每次检查内容大同小异。

案例剖析

名目繁多、条块分割、轮番轰炸的检查评比,弄得基层干部苦不堪言,尤其是陪检查、陪汇报、既耗费人力、物力、财力,又耽误时间与精力。

近年来,督察检查考核工作不断加强,激励鞭策的指挥棒作用有力发挥,必须坚持抓下去。但毋庸讳言,也存在名目繁多、频率过高、多头重复、重留痕轻实绩等问题。

对上忙迎检不胜其烦,对下搞检查层层加码。

应付完上面的监督检查,立刻开展对下级的监督检查,如此这般,才算对上级领导部署工作做到位了。“一年之内,有的县要接受300多次督查检查”“有的地方基层干部一年中约200天在准备、迎接、陪同检查”。陪同督查比开展工作的时间长,陪同督查的人比干活的人多。这些也助长了形式主义、官僚主义怪象,损害党群干群关系,必须下决心加以解决。

督查检查考核过多过滥的一个直接原因,是只问责督查检查考核对象,而督查检查考核者却在保险箱里,一点风险都没有。按部就班地督查检查考核,是规避责任的好方式,能将本该自己承担的责任甩给基层。如果不用承担责任,督查检查考核为何不多搞几次?为何要考虑基层感受?

案例启示

习近平总书记深刻指出:“基层的形式主义,根源不在下面,而是上行下效。”所谓“上行下效”,就是上面的人怎么做,下面的人就学着怎么干。在整治督查检查考核中的形式主义官僚主义时,上级单位和部门首先要手电筒照自己,先查摆自己身上存在的问题。否则,下级哪怕当面不敢说,但一句“上级就是这么干的”,就会导致恶性循环。其次,要优化简化实化督查检查考核,在整治形式主义为基层减负前提下,抓好监督检查工作。各级党委政府要坚决撤销该撤销的督查检查考核事项,将数量压缩到合理区间。对存在形式主义官僚主义的督查检查考核,特别是那些基层干部反映强烈、影响恶劣的,应考虑依据情节轻重进行相应问责和通报,切实让督查检查考核规范务实高效开展,回归促进工作的初衷。

(以上案例和内容根据《形式主义官僚主义典型案例剖析》(中国方正出版社)改编)

违纪后果

根据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十二条第(五)项,存在“在督查检查考核等工作中搞层层加码、过度留痕,增加基层工作负担”行为,造成严重损害或者严重不良影响的,对直接责任者和领导责任者,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。